DAs Projekt

Urban

Diplomacy

Exchange

Vom Pilotprojekt (2021-2023) in die zweite Runde (2024-2025)

Das Projekt Urban Diplomacy Exchange (UDE) wurde Ende 2021 ins Leben gerufen und richtet sich an deutsche Städte sowie deren Partnerstädte in den Vereinigten Staaten von Amerika und dem Vereinigten Königreich.

Das Projekt wird im Auftrag des Auswärtigen Amtes durchgeführt und gefördert und von der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW) von Engagement Global in Kooperation mit dem Deutschen Städtetag umgesetzt.

Im Frühjahr 2024 ging UDE in eine zweite Runde – wieder mit den Zielländern Vereinigte Staaten von Amerika und dem Vereinigten Königreich.

Im Jahr 2024 standen folgende Aktivitäten im Vordergrund:

- 1. Bürgermeisterkonferenz in New York am 14. Juni 2024

- Virtuelle UDE-Konferenz DE-USA im Oktober 2024

- UDE-Partnerschaftskonferenz in Edinburgh am 28.-29. November 2024

- Fachaustauschreisen ausgewählter Partnerschaften

Es folgen weitere Aktivitäten im Jahr 2025:

- 2. Bürgermeisterkonferenz im Oktober

- Virtuelle UDE Seminare für deutsch-britische Partnerschaften (offen für alle Interessierten)

- Fachaustauschreisen (die ausgewählten Partnerschaften wurden bereits benachrichtigt)

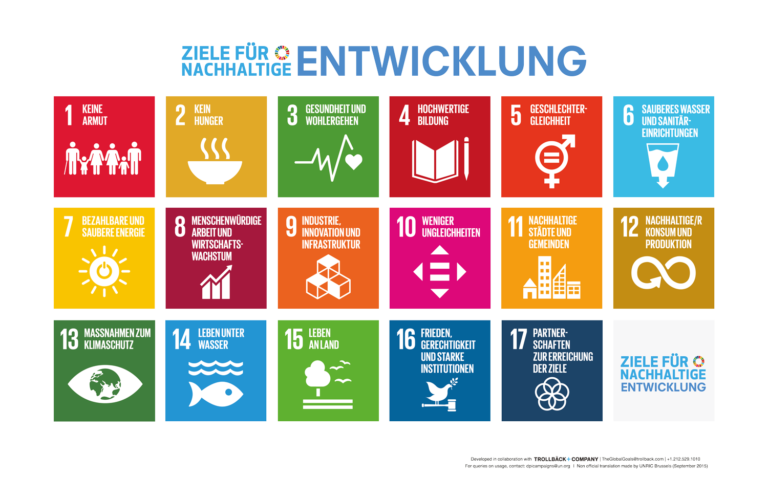

Rahmengebend für die partnerschaftliche Zusammenarbeit ist die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, die die Städte in ihrer partnerschaftlichen Zusammenarbeit gemeinsam auswählen, besonders die Nachhaltigkeitsziele (SDGs) 11, 16 und 17:

Durch fachlichen und kommunalpolitischen Austausch zwischen den Städten werden partnerschaftliche Beziehungen gestärkt und die internationale Vernetzung im Einsatz für nachhaltige Entwicklung und Frieden unterstützt.

- Der Fachaustausch trägt dazu bei, die Partnerschaften auf Ebene der Fachverwaltungen zu leben, zu diversifizieren und konkrete Ansätze für die Zusammenarbeit zu definieren.

- Der kommunalpolitische Austausch stärkt den direkten Dialog zwischen den Stadtspitzen und trägt zur Festigung der Partnerschaften auf politischer Ebene bei.

Die am Projekt teilnehmenden Städte bringen personelle Ressourcen von Fachleuten ein und tragen mit ihrem weitreichenden Know-how in der kommunalen Daseinsvorsorge zur Umsetzung der Agenda 2030 und der Förderung des Klimaschutzes bei.

Projektziele

Verstehen

Stärkung des gegenseitigen Verständnisses für aktuelle politische und gesellschaftliche Herausforderungen und Lösungen bei den beteiligten Städten in Deutschland und den jeweiligen Partnerländern.

Gestalten

Sensibilisierung der kommunalen Akteure für ihre Rolle im Bereich der Städtediplomatie und Stärkung ihres Gestaltungspotentials in der Umsetzung und Erreichung globaler Ziele (Agenda 2030, Pariser Klimaschutzabkommen).

Vernetzen

Stärkung bereits vorhandener Kompetenzen in der partnerschaftlichen strategischen Zusammenarbeit sowie Unterstützung der Städte bei der Internationalisierung.

Das Projekt baut auf den Verbindungen zwischen deutschen Städten und ihren Partnerstädten auf. Die meisten dieser Städtepartnerschaften, die teilweise seit Jahrzehnten bestehen, sind bisher vom kulturellen und repräsentativen Austausch geprägt. Durch die Teilnahme an „Urban Diplomacy Exchange“ wird auf die multiplen Herausforderungen und Weltlage reagiert: Die Partnerschaften (city-to-city-partnerships) werden in ihrem fachlichen, thematischen Austausch unterstützt.

Gemeinsam beschließen die Städtepartnerschaften zu welchen Schwerpunktthemen zusammengearbeitet werden soll. Während internationaler Veranstaltungen und Fachaustausch entsteht ein wertvoller Wissensaustausch zu Themen wie nachhaltige Verkehrsinfrastruktur oder klimafreundliche und CO₂-neutrale Stadtplanung. Auch konkrete Konzepte wie „Zero Waste“, „Schwammstadt“ oder „soziale Stadt“ werden häufig diskutiert.

Die Agenda 2030

17 Ziele für nachhaltige Entwicklung

Im Jahr 2015 haben die 193 Mitgliedsstaaten der UNO-Generalversammlung die Agenda 2030 verabschiedet, die mit 17 Nachhaltigkeitszielen und 169 Unterzielen sowie fünf zugrundeliegenden Prinzipien (people, planet, peace, partnership, prosperity) die gesamte Weltgemeinschaft adressiert. Die 17 Ziele zur nachhaltigen Entwicklung, auch Sustainable Development Goals (SDGs) genannt, sollen unter Miteinbeziehung verschiedenster Akteure aus Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft bis zum Jahr 2030 erreicht werden. Mittlerweile werden sie in unterschiedlichsten Politik- und Unternehmensprozessen als Instrument für eine nachhaltigere Ausrichtung genutzt. Die SDGs fordern die ganze Welt (Prinzips der Universalität), insbesondere den Globalen Norden auf, seine globale Verantwortung wahrzunehmen und Maßnahmen zur Zielerreichung einzuleiten.

Die 17 SDGs basieren auf der Idee des Nachhaltigkeits-Dreiecks (Soziales, Ökologie, Ökonomie) und zielen auf eine weltweit nachhaltige Entwicklung ab. Zentrale Aspekte der Agenda 2030 sind die Schaffung von Chancengleichheit, die Reduzierung von Disparitäten im Lebensstandard sowie ein nachhaltiges Management von natürlichen Ressourcen, um den Erhalt von Ökosystemen zu gewährleisten und deren Resilienz zu stärken.

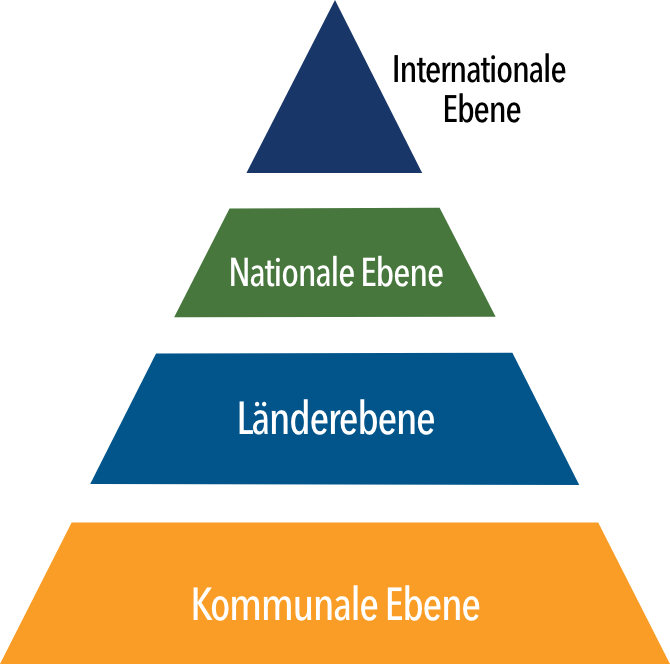

Die ursprüngliche Idee der Agenda 2030 eines bloßen Zielschemas, wurde seit ihrer Verabschiedung im vergangenen Jahrzehnt in den Kommunen immer häufiger als Instrument zur ganzheitlichen Gestaltung nachhaltiger Stadtplanung genutzt. Diese “Lokalisierung” der Agenda 2030 schafft auf lokaler Ebene ein Bewusstsein und Weiterentwicklungsmöglichkeiten zur Wahrnehmung globaler Verantwortung. Um die Nachhaltigkeitsziele auf den untersten Ebenen zu erreichen, bedarf es eines Mehrebenen-Ansatzes (Multi-Level-Governance) und enger interinstitutioneller Zusammenarbeit. Daher schafft Urban Diplomacy Exchange nicht nur die Vernetzung der teilnehmenden Städte untereinander, sondern fördert auch den Austausch mit anderen Akteuren auf nationaler und internationaler Ebene.

Nationale Ebene

Nationale Regierungen

Kommunale Ebene

Städte, Gemeinde, Kreise

Internationale Ebene

Städtische Netzwerke und internationale Institutionen

Länderebene

Regional- und Landesregierungen

Partnerschaftsarbeit stellt für Städte bisher eine freiwillige, oftmals zusätzliche Aufgabe dar, für die nur bedingt finanzielle und personelle Kapazitäten zur Verfügung stehen. Für einen hochwertigen kommunalen Fachaustausch sind neben den zuständigen Personen für Städtebeziehungen aber auch Verantwortliche aus verschiedenen Fachämtern unverzichtbar. Immer häufiger verfügen Städte in Deutschland und zunehmend auch in den USA über Ämter für Internationale Beziehungen, wo Städtepartnerschaften koordiniert werden.

Im Rahmen von Urban Diplomacy Exchange sollen neben dem Amt für Internationales weitere Stellen mit eingebunden werden, um einen ganzheitlichen Austausch zwischen unterschiedlichen Fachämtern und Verwaltungen zu ermöglichen. Dadurch entsteht ein fruchtbarer Wissensaustausch zwischen Umweltämtern, KlimaschutzmanagerInnen oder den Ämtern für Soziales. Diese Verschränkung zwischen Fachämtern und dem Abrücken vom Silo-Denken kann in den Stadtverwaltungen mittel- bis langfristig dazu führen, dass Aktivitäten der Stadtplanung allen Einwohnerinnen und Einwohnern zu Gute kommen. Somit wird auch der Leave-no-one-behind-Ansatz der Agenda 2030 stärker im politischen und verwaltungstechnischen Handeln berücksichtigt.

Engagement Global gGmbH

Engagement Global gGmbH vereint unter einem Dach verschiedene entwicklungspolitische Förderprogramme sowie zahlreiche Projekte, Initiativen und Angebote für ein gerechtes und nachhaltiges globales Miteinander. Dabei arbeitet Engagement Global insbesondere mit der Zivilgesellschaft, mit Kommunen und mit Schulen zusammen. Engagement Global ist im Auftrag der Bundesregierung tätig und wird vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung finanziert.

Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW)

Wenn es um die Bewältigung globaler Herausforderungen wie Urbanisierung, Migration und Klimawandel geht, kommt Kommunen eine Schlüsselrolle zu – in Deutschland und weltweit. Daher begleitet und berät die Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW) Kommunen dabei sich entwicklungspolitisch zu engagieren, indem sie vor Ort zum Beispiel den fairen Handel und faire Beschaffungsprozesse fördern, lokale Nachhaltigkeitsstrategien umsetzen oder internationale Partnerschaften mit Kommunen pflegen.

Bei der SKEW handelt es sich um einen Fachbereich von Engagement Global. Seit 2001 steht sie Kommunen als Kompetenzzentrum für kommunale Entwicklungspolitik in Deutschland zur Verfügung. Ihre Strategien und Programme gestaltet sie gemeinsam mit ihrer breiten Beteiligungsstruktur mit einem Programmbeirat – in dem auch das Auswärtige Amt vertreten ist – und der Programmkommission.

Die Servicestelle besitzt langjährige Erfahrung in Methodik und Prozessbegleitung für den Aufbau und der Stärkung von kommunalen Partnerschaften und der Gestaltung von internationalem Fachaustausch. Schwerpunkt dabei sind die Zukunftsthemen kommunale Partnerschaften, Gesellschaftliche Teilhabe, Global Nachhaltige Kommune sowie faire öffentliche Beschaffung.

Mit dem Ziel kommunale Partnerschaften zu stärken, bietet sie Kommunen analoge und virtuelle Möglichkeiten, um Erfahrungen auszutauschen und gemeinsam lokale Lösungsansätze zu globalen Fragen zu entwickeln. Die SKEW unterstützt und berät deutsche Kommunen in der Umsetzung globaler Agenden sowohl in Deutschland als auch international im Rahmen von Städtepartnerschaften.

Ein wichtiger Bestandteil der SKEW ist die Organisation und methodische Begleitung kommunaler Partnerschaften und internationalem Fachaustausch zwischen deutschen Kommunen und Kommunen weltweit.